Die Periphere Arterielle Verschluss Krankheit stellt neben der Varikose das häufigste Krankheitsbild dar, mit der die Gefäßchirurgie konfrontiert ist. Nach der Erstdiagnose bleibt die Arzt-Patienten Beziehung in der Regel über viele Jahre hindurch aufrecht.

Eingeengte oder verschlossene Arterien in den Beinen - seltener auch in den Armen - verhindern eine Versorung der Muskulatur mit Blut und damit mit Sauerstoff. Da die Muskulatur bei Belastung mehr Sauerstoff verbraucht als in Ruhe, tritt der Beinschmerz typischerweise vorerst nur bei Belastung des Beines auf.

Symptome

Typischerweise entwickeln sich die Beschwerden langsam über einen Zeitraum von Monaten oder Jahren. Bei raschem Gehen oder beim Bergaufgehen treten krampfartige Wadenschmerzen auf, die dazu zwingen, eine Pause einzulegen, bis wieder genügend Blut in die Muskulatur gekommen ist. Das abwechselnde Gehen und wieder Stehenbleiben hat auch zum Namen "Schaufensterkrankheit" geführt.

Bei weit fortgeschrittener und schwerer Gefäßverkalkung können auch nächtliche Schmerzen in den Füßen auftreten. Dies wird durch die horizontale Lage der Beine und den meist niedrigeren Blutdruck während der Nacht verursacht. Bei kritischer Durchblutungsstörung können auch schlecht heilende Wunden an den Zehen entstehen. Dann wäre eine rasche ärztliche Abklärung jedenfalls notwendig!

Von der chronischen PAVK, die in den allermeisten Fällen durch Gefäßverkakung (Atherosklerose) verursacht wird, muss die seltener vorkommende akute Durchblutungsstörung abgegrenzt werden. Diese wird meist durch verschleppte Blutgerinnsel (Embolien) verursacht. Seltener auch durch einen spontanen Einriss der Gefässinnenwand (Dissektion) oder durch Verletzungen.

Therapieoptionen

Ziel jeglicher Therapieform ist die Verbesserung des Blutflusses in den Beinarterien. Dies kann auf verschiedene Arten erreicht werden.

-

Konservative Therapie:

Management der Risikofaktoren für Gefäßverkalkung: Nikotin, Blutdruck, Blutzucker, Cholesterin. Tägliches Gehtraining und regelmässige Kontrollen mit Ultraschall und bei Bedarf auch mit CT und MR.

-

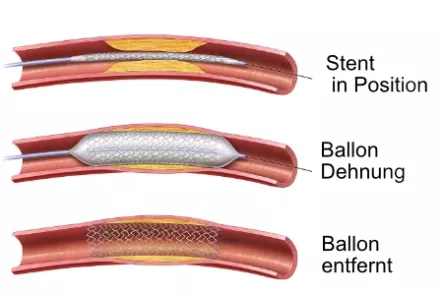

Endovaskuläre Stenttherapie:

In der Zwischenzeit die häufigste Therapieform bei PAVK: Einbringen von zarten Stützgittern welche die Verengungen in den Arterien aufdehnen.

-

Endovasculäre Stentgrafttherapie:

Der Stentgraft ist eine Sonderform des Stents. Die Aussenseite des Stützgitters weist bei Stentgrafts eine blutdichten Hülle auf. Stentgrafts sind daher mit einem Schlauch vergleichbar.

-

Aspirationsthrombektomie:

In manchen Fällen kann ein frisches Blutgerinnsel direkt über einen Katheter aus einer Arterie gesaugt (aspiriert) werden.

-

Rotarex Thrombektomie:

Eine Sonderform der Aspirationsthrombektomie bei der für das Absaugen ein Spezialkatheter und eine eigens entwickelte Saug - Pumpe verwendet werden.

-

Katheterthrombolyse:

Bei akuter Durchblutungsstörung durch ein Gerinnsel kann ein Medikament in die verschlossene Arterie infundiert werden, welches das Gerinnsel auflöst.

-

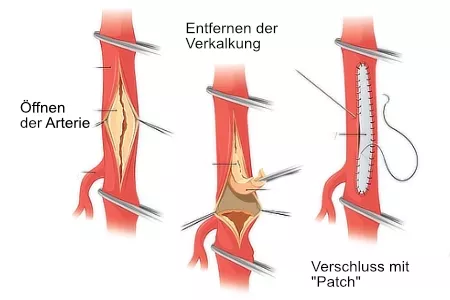

Operation mit Desobliteration:

Der häufigste und am besten haltbare gefäßchirurgische Eingriff. Das Gefäß wird operativ freigelegt, die Verkalkungen entfernt und das Gefäß im Anschluss wieder zugenäht.

-

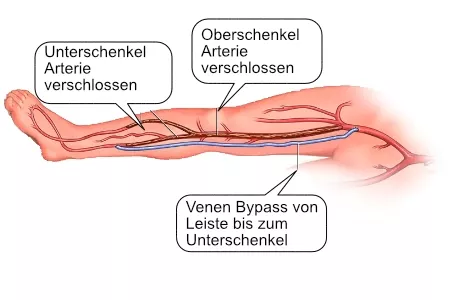

Operation mit Bypass:

Wenn eine Arterie über eine Länge von mehr als 10 - 15 cm verschlossen ist, kann eine "Umleitung" für das Blut eingebracht werden. Dazu verwendet man eine körpereigene Hautvene oder Kunststoff.

Therapieauswahl

Prinzipiell gilt, dass bei PAVK der Stent Vorrang vor der Bypasschirurgie hat - allerdings nicht im Sinn einer simplen "immer zuerst Stenten - Strategie". Das Therapieergebnis wird von einer Vielzahl von Parametern beeinflusst - eine streng indivduelle Therapieauswahl auf Basis dieser Parameter ist daher notwendig. Wichtige Parameter für die Therapieentscheidung sind:

- Lokalisation der Engstelle oder des Verschlusses

(Aorta, Becken, Leiste, Oberschenkel, Knie, Unterschenkel) - Länge der Engstelle oder des Verschlusses

(Je länger, desto eher chirurgisches Vorgehen) - Verkalkungsgrad der Engstelle oder des Verschlusses

(Bei Massiv-Verkalkung ist manchmal ein Stent technisch unmöglich) - Lebensalter und Begleiterkrankungen

(Je höher das Narkoserisiko, desto eher Intervention) - Alltagsmobilität und Anspruch

(Für ein langfristiges Ergebnis wird eher eine Operation empfohlen)

In Einzelfällen kann ein falsch ausgewählter Stent zu einer wesentlich schlechteren Langzeitprognose in Bezug auf Beinerhalt beitragen und umgekehrt eine falsch oder zu früh indizierte Bypassoperation gleiches bewirken. Daher ist die ausführliche Besprechung der Therapieoptionen samt Erfolgsaussichten wichtig, bevor ein konkretes Vorgehen geplant wird.

Therapie mit Stent

Die interventionelle Therapie bei Gefäßerkrankungen nimmt generell einen immer wichtigeren Stellenwert ein. Die Behandlung selbst erfolgt in örtlicher Betäubung durch Punktion der Leistenschlagader und durch das Einbringen von verschiedenen Führungsdrähten, Kathtern, Ballons, Stents und Stentgrafts.

Durch Ballondehnung und / oder Stentung können dabei Stenosen (Einengungen) beseitigt werden, wobei der Langzeiterfolg dieser Therapie im Wesentlichen von der Lokalisation und der Länge der Stenose abhängt. Die Verkalkungen werden mit Stents aber niemals entfernt, sondern nur in Richtung Gefäßwand gedrückt.

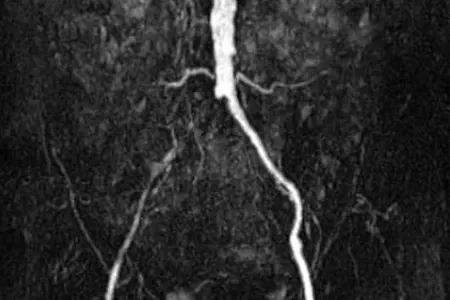

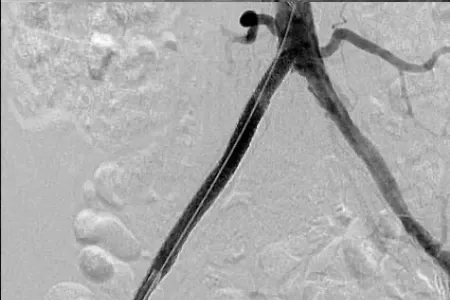

Stenting der Beckenarterien

Vor allem dieser Bereich des Gefäßsystems stellt einen sehr guten Zielbereich für die Stent- bzw Stentgrafttherapie dar, da sich die Gefäße des Beckens mit einem relativ großen Querdurchmesser am besten zur Stenttherapie eignen. In der Beckenarterie bringt nachweislich die primäre Implantation von Stents (im Vergleich zur einfachen Ballondehnung ohne Stent) eine weitere Verbesserung des Langzeitergebnisses und der Offenheitsrate.

Die Leistenarterie selbst (A.femoralis communis) ist für eine Ballondehnung /Stenttherapie nicht geeignet. Eine Stenose oder ein eventueller Verschluss der Leistenarterien ist bis auf ganz wenige Ausnahmen nur mittels operativer Therapie durch Bypass oder Desobliteration (= Ausschälung) sinnvoll bzw. dauerhaft behebbar

Verschluss Beckenarterie rechts

Stenting Beckenarterie rechts

Ergebnis nach Beckenarterien Stent rechts

PTA/ Stenting Oberschenkel und Kniearterien

Einzelne und kurzstreckige Stenosen (Engstellen) der Oberschenkeletage können ebenfalls mittels Ballondilatation /Stenttherapie behoben werden. Aufgrund des geringeren Gefäßdurchmessers ist allerdings die Langzeitoffenheitsrate dieser Dilatationen etwas schlechter einzustufen als jene der Beckenarterien.

Die Rezidivstenoserate (Neuauftreten von Einengungen nach bereits erfolgter Therapie) der Oberschenkelachse beträgt 25 %. Bei 75%iger Wahrscheinlichkeit eines guten Langzeitergebnisses hat bei technischer Durchführbarkeit der Stent Vorrang vor der Bypassoperation.

Langstreckige Verschlüsse der Oberschenkelachse sowie multiple Stenosen, die oft einem funktionellen Verschluss gleichkommen, stellen eine Indikation zur operativen Sanierung mittels Bypassanlage dar. Alternativ muss bei nur wenig störenden Wadenschmerzen immer auch überlegt werden, ob nicht ein konservatives Vorgehen mit Gehtraining am sinnvollsten ist. Für eine erfolgreiches Gehtraining müssen aber bestimmte Voraussetzungen an den Gefäßen (freier Profundaeinstrom) gegeben sein.

Die Knieschlagader nimmt eine Sonderstellung in der interventionellen Gefässtherapie ein, da Stents bei Kniebeugung einer starken mechanischen Belastung ausgesetzt sind. In der Zwischenzeit sind für diese Zone spezielle Stent-Modelle entwickelt worden.

Stent der Knieschlagader

Stent der Knieschlagader - seitliche Ansicht

Stent der Knieschlagader - mit Kontrastmittel

PTA/ Stenting Unterschenkelarterien

Die Dehnung der mit 2-3 mm sehr dünnen Gefäße des Unterschenkels stellt eine Ausnahmeindikation dar, da bei diesen Gefäßen aufgrund ihres kleinen Durchmessers die Gefahr einer neuerlichen Einengung nach Dilatation /Stentherapie groß ist. Die Rezidivrate erreicht in den Unterschenkelarterien je nach Nachbeobachtungszeit 40 % - 70%. Auch für diesen Gefäßabschnitt hat die Medizinindustrie in der Zwischenzeit spezielle Ballons und Stents auf den Markt gebracht.

Die Indikation muss aber streng gestellt werden. Bei bereits bestehender Beinbedrohung und bei geeigneten kurzstreckigen, aber hochgradigen Einengungen der Arterie ist die Indikation gegeben. Gute individuelle Beratung durch den Gefäßmediziner auf der Basis einer exakten Gefäßdiagnostik ist in diesen Fällen wichtig.

Im Hinblick auf den möglichst langen Beinerhalt bei kritisch schwerer Durchblutungsstörung an den Unterschenkelarterien ist zu beachten, dass bei Verschluss eines liegenden Stents in der Regel auch wichtige Kollateralgefäße (vom Körper selbst gebildete Umleitungen) im Bereich der Stent-Strecke verloren gehen.

"Kissing Stents" von zwei Unterschenkelarterien

"Kissing Stents" von zwei Unterschenkelarterien

Ergebnis nach "Kissing Stents" von zwei Unterschenkelarterien

Desobliteraton (Ausschälplastik), Transposition

Dabei wird das einengende Material aus der eröffneten Arterie gefäßchirurgisch ausgeschält (desobliteriert) und das Gefäß anschließend meist mit einer Erweiterungsplastik aus Kunststoff, biologischem Material (Rinderpericard) oder körpereigener Vene wieder verschlossen.

Der Eingriff hat sich für die Leistenschlagader seit Jahrzehnten bewährt und bis jetzt zu unübertroffen guten Langzeitergebnissen geführt. Häufigste Komplikation mit ca. 7% ist eine harmlose aber machmal sehr hartnäckige Sekretion von klarer Flüssigkeit aus der Wunde (Lymphfistel), die sowohl den Patienten als auch den Arzt vor eine Geduldsprobe stellt. Eine Stentung der Leistenschlagader ist nicht erlaubt, da die Stents bei Hüftbeugung brechen würden.

Eine weitere, eher selten genutzte Möglickeit der lokal umschriebenen Sanierung von Gefässverschlüssen ist die Transposition. Dabei werden Verschlüsse an Gefäßgabelungen durch Umlagerung und Neuanastomosierung von Gefäßen operativ umgangen.

Schema einer Desobliteration

"Biopatch" zum Gefäßverschluss

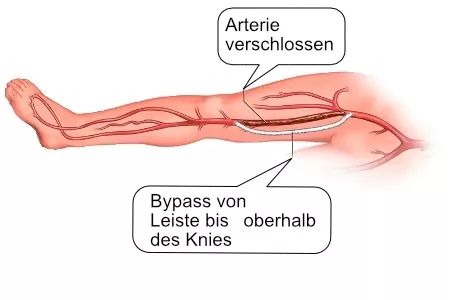

Bypass Operation

Ist eine Ballondehnung oder Stentung nicht oder nicht mehr möglich (weil zum Beispiel langstreckige Arterienverschlüsse vorliegen), so muss an eine Bypassanlage gedacht werden. Voraussetzung für die theoretische Möglichkeit eines Bypasses ist das Vorhandensein einer anschlussfähigen Arterie nach dem verschlossenen Arterienabschnitt. Nicht in allen Fällen ist eine Bypassmöglichkeit gegeben. Manchmal liegt ein von der Peripherie (vom Unterschenkel) aufsteigender Verschlusstyp der Arterien vor.

In diesem Fall ist keine peripher anschließbare Arterie vorhanden und damit keine Bypassmöglichkeit gegeben. Eine wichtige Voraussetzung für die Durchführbarkeit von peripherer Beinbypässen ist neben dem erwähnten Vorhandensein einer anschlussfähigen Arterie das Vorhandensein einer entsprechenden Hautvene, die als Arterienbypass verwendet werden kann.

Nur große Blutleiter (z.B. im Aortenbereich, Becken oder in der Oberschenkelachse) können mittels künstlichem Prothesenbypass ersetzt werden. Während das Gefäßkaliber im Becken noch ausreichend groß ist, um mit einer Kunststoffprothese gute Ergebnisse erzielen zu können, ist für gute Ergebnisse insbesonders der peripheren Beinbypässe bis zum Unterschenkel oder bis zum Fuß das Vorhandensein einer entsprechenden Bypass-Vene Voraussetzung.

Bypässe an die Unterschenkelarterien sind komplexe Operationen, die nur dann durchgeführt werden, wenn das Bein amputationsbedroht ist. Verschiedene Techniken stehen zur Verfügung. Insbesonders ist im Einzelfall zu entscheiden, ob ein Einzelgefäßanschluss oder ein Mehrfachanschluss z.B. in Form eines sogenannten Brückenbypass durchgeführt werden soll.

Schema einer FP-1 Bypass Operation