Pro Jahr Schlaganfälle erleiden ca. 25.000 Menschen in Österreich einen Schlaganfall Dieser stellt die dritthäufigste Todesursache dar. Trotz aller Möglichkeiten der modernen Medizin bleiben oft Folgeschäden bis hin zur vollen Invalidität.

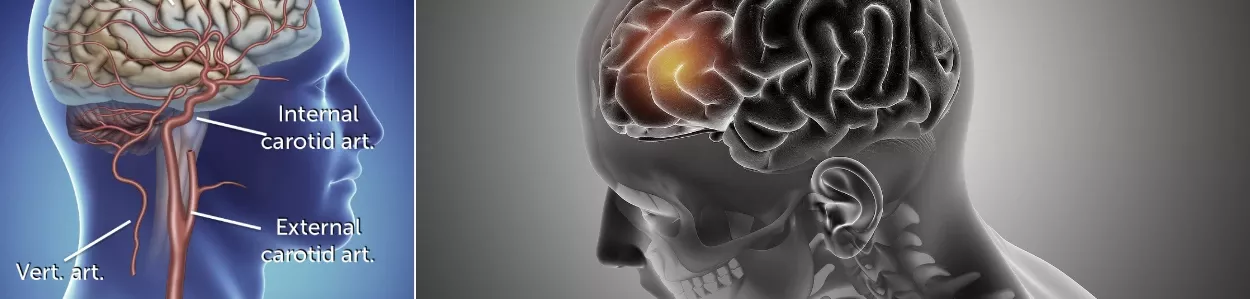

Die Carotisstenose kann auf 2 Wegen zum Schlaganfall führen. Einerseits durch die höchstgradige Verengung der Schlagader, die den Blutfluss zum Gehirn so weit drosselt, dass Hirnzellen zu wenig Sauerstoff bekommen und absterben.

Andererseits kann sich von dem Plaque (= Material, das sich an der Innenwand der Arterie anlagert und die Engstelle verursacht) ein Teil ablösen und als so genannte Embolie in das Gehirn verschleppt werden.

Man geht davon aus, dass dieser letztere Mechanismus (die losgelöste Embolie) die wesentlich häufigere Schlaganfallursache darstellt. Die gefäßchirurgische Beseitigung der Carotisstenose stellt wissenschaftlich bewiesen die effektivste Form der Schlaganfallprophylaxe dar.

Mit der Carotisoperation wird nicht nur die Einengung behoben, sondern auch das gesamte Plaquematerial entfernt, sodass es zu keinen weiteren Embolisationen kommen kann.

Symptome

Typisch sind plötzlich auftretende Ausfallserscheinungen und einseitige Veränderungen – je nachdem, welcher Bereich des Gehirns betroffen ist. Die Beschwerden sind oft vorübergehend, dann aber wichtige Warnzeichen vor einen größeren Schlaganfall.

- Plötzliches Gefühl der Schwäche, Lähmung oder Taubheit auf einer Körperseite

- Sehstörungen wie halbseitiger Ausfall des Gesichtsfelds, Doppelbilder, verschwommenes Sehen oder Sehverlust auf einem Auge

- Störungen beim Sprechen oder des Sprachverständnisses (Aphasie)

- plötzlicher Schwindel mit Gangunsicherheit

- starke Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen

Therapieoptionen

Ziel der Therapie einer hochgradigen Einengung der Halsschlagder (Carotis-Stenose) ist die Verhinderung eines Schlaganfalls oder die möglichst gute Rehabilitation, wenn schon ein Schlaganfall aufgetreten ist.

-

Konservative Therapie:

Eine konservative Therapie mit Medikamenten ist vertretbar, solange die Engstelle an der Halsschlagader den Blutstrom nicht relevant behindert, und die Oberfläche des Plaques glatt begrenzt ist, so dass kein Embolierisiko besteht.

-

Endovaskuläre Stenttherapie:

Die Therpapie mit Stent hat sich in der CAVK nur mit Einschränkungen duchgesetzt. Hauptargument gegen ein routinemässiges Stenting ist das höhere neurologische Risiko.

-

Intracranielle Thrombektomie:

Ein Blutgerinnsel das in den Arterien innerhalb des Schädels stecken geblieben ist, kann in manchen Fällen mit einem Katheter geborgen werden. Dieser Eingriff wird von Neuroradiologen durchgeführt.

-

Intravenöse Lysetherapie:

Bei der Thrombolyse wird ein frisches Gerinnsel mit Medikamenten aufgelöst. Bei akutem Schlaganfall gibt es dafür nur ein kurzes optimales Zeitfenster von 4,5 Stunden. Alte, oder verkalkte Plaques lassen sich nicht mit Medikameten auflösen.

-

Carotis Operation:

Im Vergleich zum Stent weist die Carotis Operation an Zentren mit ausreichend Erfahrung ein geringeres Komplikationsrisiko für Schlaganfall aus. Sie hat sich daher als Routinemethode zur Behebung von Carotisstenosen bewährt.

Therapieauswahl

Die Wahl der Therapie bei Engstellen (Stenosen) der Halsschlagader und bei Durchblutungsstörungen des Gehirns allgemein richtet sich nach der konkret auslösenden Ursache, der genauen Lage der Stenose und der Frage ob bereits Symptome aufgetreten sind oder nicht. Vereinfacht und nur beispielhaft können folgende Regeln aufgestellt werden. Das konkrete Vorgehen muss immer individuell für jeden Patienten bestimmt werden.

| Hochgradige, über 80% Engstelle der Carotis im Halsbereich durch stabile, kalkige Plaques. Bisher keine Symptome |

--> geplante Operation |

| Hochgradige, über 70% Engstelle der Carotis im Halsbereich durch instabile, weiche Plaques. Bisher keine Symptome | --> geplante Operation |

| Hochgradige Rezidiv - Engstelle der Carotis (bei Zustand nach früherer Operation) Stabil, glatt begrenzte Plaques |

--> Stent |

| Hochgradige Rezidiv - Engstelle der Carotis (bei Zustand nach früherem Stent) Stentbruch oder Stentthrombose |

--> operativer Stent Ausbau |

| Hochgradige, über 80% Engstelle der Carotis im Halsbereich durch stabile Plaques. Zustand nach Tumoroperation oder Strahlentherapie am Hals |

--> Stent |

| Jede Engstelle der Carotis im Halsbereich mit instabil - embolisierenden Plaques und neurologischen Symptomen | --> Akut - Operation |

| Akuter Schlaganfall durch Verschluss von Arterien innerhalb des Schädels. Zeit seit Symptombeginn < 4,5 Stunden |

--> Intravenöse Lysetherapie |

| Akuter Schlaganfall durch Verschluss von Arterien innerhalb des Schädels. Lysetherapie nicht möglich |

--> Intracranielle Thrombektomie |

Carotis Operation im Klinikum Steyr

Derzeit werden am Klinikum Steyr 70 - 100 Carotis Operationen pro Jahr durchgeführt. Die strenge Beschränkung des Eingriffs auf Fachärzte für Gefäßchirurgie (keine Ausbildungsoperation!) führt zu einer hohen "case load" pro Operateur mit entsprechender Routine.

Da nicht nur an die Anzahl der durchgeführten Operationen relevant ist, sondern vor allem die Ergebnisqualität, wird an der Abteilung eine exakte Komplikationsstatistik jeder einzelnen Operation mit „QS2 Vascular“ der S2-Engineering GmbH erfasst und extern durch die Die Gesundheit Österreich Forschungs- und Planungs GmbH (GÖ FP) ausgewertet.

Dies ist deswegen notwendig, da wie bei jedem Eingriff, Komplikationen auftreten können. Neben anderen geringeren Risken besteht das wesentliche Risiko der Carotisoperation in einem durch die Operation ausgelösten Schlaganfall. Die Rate liegt an der Abteilung trotz des sehr hohen Anteils an symtomatischen Patienten bei weniger als 1%.

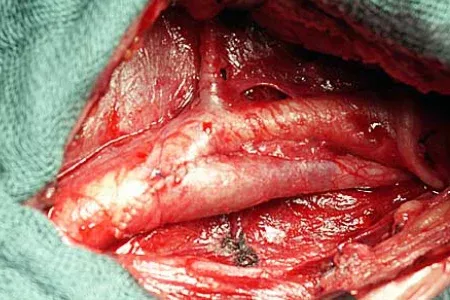

Carotis Plaque

Operationsmethoden

Bei der Patchplastik wird nach exakter operativer Ausschälung der Carotisgabel (= Entfernen des gesamten einengenden Plaquematerials) die eröffnete Arterie mittels Streifenplastik zur Erweiterung verschlossen. Die Streifenplastik kann mit Kunststoff, mit biologischem Material oder durch Verwendung einer körpereigenen Vene erfolgen. In der Praxis hat sich bis auf wenige Ausnahmen das biologische Material (Rinderpericard) durchgesetzt.

Eine zweite Operationsmethode im Carotisbereich ist die sogenannte Eversionstechnik. Dabei wird die A. carotis aus der Carotisgabel vollständig abgetrennt und in einem speziellen Stülpverfahren (Eversion) das Plaquematerial entfernt. Der Vorteil dieser technisch etwas schwierigeren Methode ist, dass bei der darauf folgenden Neuanastomosierung eine häuíg notwendige Längenkorrektur einfacher als bei der Patchplastik durchgeführt werden kann. Nachteil der Methode ist die etwas längere Klemmzeit.

Carotis Desobliteration

Carotis Eversions Operation

Carotisoperation im akuten Schlaganfall

In der Vergangenheit war die Operation bei Carotis - assoziiertem Schlaganfall kontraindiziert. Erst in den letzten Jahren hat sich die Akut - Operation innerhalb der ersten 48 Stunden durchgesetzt da die Ergebnisse für die Patienten besser sind. In enger Zusammenarbeit mit der Abteilung für Neurologie ist es in den letzten Jahren gelungen, einen diagnostischen Ablauf beim akuten Schlaganfall zu organisieren, der es erlaubt jene Patienten zu selektionieren, die von der Akutoperation proítieren.

Voraussetzung dabei ist, dass der Schlaganfall durch eine hochgradige Einengung oder einen akuten Verschluss der A. carotis verursacht ist bei gleichzeitig offenen intracraniellen Arterien. Ist dieser Patient zum Zeitpunkt der Einlieferung nicht bewusstlos und sind andere Ursachen für den Schlaganfall wie Blutung oder Tumor mittels Computertomogramm ausgeschlossen, so wird der Patient der Akutoperation zugeführt.

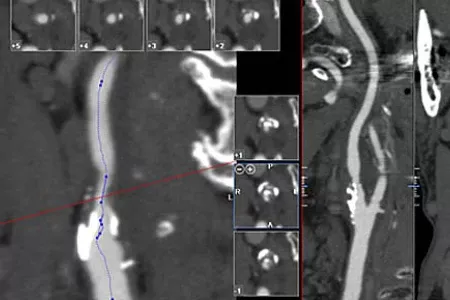

CT-Angiographie - Carotis Stenose präoperativ

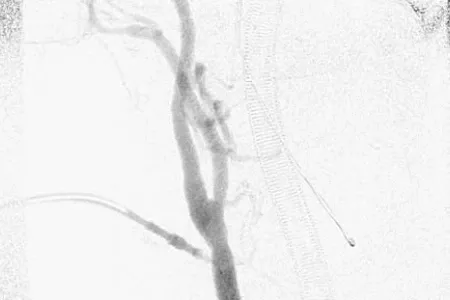

Intraoperative Kontolle während Carotis Operation

Carotisstent

Die Frage ob eine Carotisstenose besser durch Stent oder durch Operation behandelt werden soll, war in den vergangenen 20 Jahren weltweit Gegenstand intensiver Forschung. Die letzten Metaanalysen bestätigen den Befund, dass das Risiko für Schlaganfall bei der Operation geringer ist als beim Stent.

Im Gegensatz zur Operation erhöht sich bei Stent das Risiko weiter mit zunehmendem Alter. Spezielle Schutzvorrichtungen die eine Embolie während der Stent-Passage durch die Stenose verhindern sollen, haben zu keiner wesentlichen Reduktion des Risikos geführt.

Die Stenttherapie ist seit langer Zeit in vielen Gefäßbezirken des Körpers eine anerkannte Methode und eine wesentliche Bereicherung der angiologischen Therapie. Der entscheidende Unterschied zu Stents in anderen Gefäßbezirken liegt darin, dass sowohl am Herzen (Coronarstent) wie auch an den Becken- oder Beinarterien eine nachfolgend notwendige Bypassoperation wegen Stentverschlusses (Bypassoperation) weder die Durchführungsschwierigkeit noch das Durchführungsrisiko für den Patienten beeinflusst. Im Gegensatz dazu ist die Operation der Halsschlagader nach Carotisstent in jedem Fall mit einem erhöhten Risiko verbunden.

Carotis Stenting

Carotis Stenting

Seltenere Krankheitsbilder der A. carotis

Neben der arteriosklerotischen Einengung der Halsschlagader finden sich im Carotisbereich selten auch Aneurysmen und Dissektionen. Während das Carotisaneurysma so gut wie immer gefäßchirurgisch entfernt werden muss, ist die Dissektion der Carotis (Einreißen der Innenwand der Arterie mit Bildung eines richtigen und eines falschen Lumens) nur in bestimmten Fällen eine Indikation zur gefäßchirurgischen Rekonstruktion.

Neben Engstellen an der Carotis, die durch Verkalkung entstehen, kann auch eine nicht-entzündliche Verdickung der Arterienwand die als fibromuskuläre Dysplasie (FMD) bezeichnet wird, zu relevanten Stenosen führen. Frauen sind von dieser Erkrankung häufiger betroffen als Männer. Das Erkrankungsalter liegt meist zwischen 30 - 60 Jahren. Die Therapie besteht meist in einer einfachen Ballondehnung, nur im Ausnahmefall auch in einer Stentung. Auf jeden Fall sollte bei einer nachgewiesenen FMD mit Thrombo ASS (oder Plavix) begonnen werden.

Schließlich finden sich selten Tumore (Glomustumor) genau im Bereich der Aufgabelung der A. carotis auf Höhe des Kehlkopfs. Diese verhalten sich "semimaligne" und sollten möglichst früh entfernt werden, da mit der Größe das Risiko für Nervenverletzungen steigt. Im Klinikum Steyr wird auch diese technisch hoch anspruchsvolle Gefäßoperation mit entsprechender Sicherheit durchgeführt